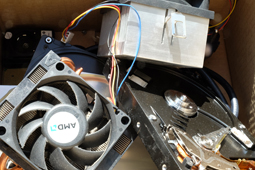

Elektro- und Elektronikaltgeräte (EAG) enthalten in hohem Maße wirtschaftsstrategische Rohstoffe. Nach der Nutzungsphase existieren für die entstehenden Abfälle zum Teil Aufbereitungsverfahren. Bislang wird jedoch ein Großteil der Elektro- und Elektronikaltgeräte nicht erfasst und damit auch nicht dem Recycling zugeführt. Hier gilt es, die Erfassungsquoten zu steigern.

(06.11.2017) Pfandsysteme sind allgemein ein Instrument, um Sammel- und damit Recyclingquoten signifikant zu erhöhen. Das hat sich bei Getränkeverpackungen und Autobatterien bereits bestens bewährt. Große Mengen an Energie und Rohstoffen werden bei der Herstellung von Elektro- und Elektronikgeräten (EEG) von der Industrie eingesetzt. Rund 30 metallische Elemente werden in der Elektroindustrie verwendet. Unter den Rohstoffen haben die wirtschaftsstrategischen Rohstoffe, wie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprogramms ‚Wirtschaftsstrategische Rohstoffe für den Hightech-Standort Deutschland’ definiert, eine besondere Bedeutung für die Industrie.

(06.11.2017) Pfandsysteme sind allgemein ein Instrument, um Sammel- und damit Recyclingquoten signifikant zu erhöhen. Das hat sich bei Getränkeverpackungen und Autobatterien bereits bestens bewährt. Große Mengen an Energie und Rohstoffen werden bei der Herstellung von Elektro- und Elektronikgeräten (EEG) von der Industrie eingesetzt. Rund 30 metallische Elemente werden in der Elektroindustrie verwendet. Unter den Rohstoffen haben die wirtschaftsstrategischen Rohstoffe, wie vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im Rahmen des Forschungs- und Entwicklungsprogramms ‚Wirtschaftsstrategische Rohstoffe für den Hightech-Standort Deutschland’ definiert, eine besondere Bedeutung für die Industrie. | Copyright: | © Deutscher Fachverlag (DFV) |

| Quelle: | Nr. 6 - November 2017 (November 2017) |

| Seiten: | 3 |

| Preis: | € 2,00 |

| Autor: | Jan Schlecht Dr. rer. nat. Torsten Zeller |

| Diesen Fachartikel kaufen... (nach Kauf erscheint Ihr Warenkorb oben links) | |

| Artikel weiterempfehlen | |

| Artikel nach Login kommentieren | |

Stand der Pumpspeicher in Deutschland 2025

© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)

Infolge des Ausbaus der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien ist ein erhöhter Speicherbedarf im Stromverbundnetz notwendig. Hierdurch steigt die Bedeutung von Pumpspeichern als bis auf weiteres einzige Möglichkeit für eine großmaßstäbliche Stromspeicherung.

Pumpspeicherkraftwerke - Empfehlungen zur Verkuerzung und Vereinfachung von Genehmigungsverfahren in Deutschland

© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)

Die Genehmigungsverfahren sind sehr komplex sowie mit hohen Kosten und rechtlichen Unsicherheiten verbunden und dauern oftmals mehr als zehn Jahre.

Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg - Sanierung des Oberbeckens

© Springer Vieweg | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH (12/2025)

Im Rahmen der Revitalisierung des Pumpspeicherwerks Happurg haben im September 2024 auch die Arbeiten zur Sanierung des zugehörigen Oberbeckens begonnen.