Die Nanotechnologie zählt zu den Schlüsseltechnologien in Deutschland. Die Anwendungen erstrecken sich von der Elektronik bis hin zur Chemie und Pharmazie. Zu finden sind die innovativen Stoffe in Bekleidung, Kosmetika, Reinigungsmitteln, Lacken und Farben. Untersuchungen, die sich mit der Entsorgung und dem Recycling dieser Materialien beschäftigen, sind bisher kaum publiziert.

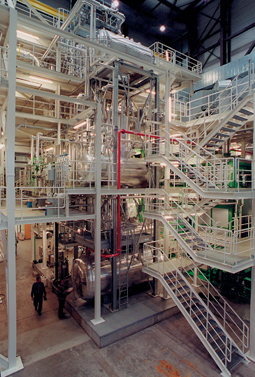

(23.05.2016) Für Siedlungsabfälle gibt es in Deutschland zwei Entsorgungswege: Recycling und thermische Entsorgung. Die Recyclingquote lag 2010 in Deutschland bei 63 Prozent; die restliche Abfallmenge wurde in Abfallverbrennungsanlagen (MVA) oder Kraftwerken thermisch entsorgt. Das Deponieren von unbehandelten Abfällen ist seit 2005 in Deutschland verboten. Am Institut für Technische Chemie (ITC) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) befasst man sich seit einigen Jahren mit dem Thema, inwieweit synthetische Nanopartikel bei der Müllverbrennung frei gesetzt werden oder nicht. Ziel dieser Untersuchung ist die Klärung der Frage, was mit synthetischen Nanopartikeln passiert, die während der thermischen Entsorgung von Nanomaterialien aus ihrer Matrix in das Abgas übergehen.

(23.05.2016) Für Siedlungsabfälle gibt es in Deutschland zwei Entsorgungswege: Recycling und thermische Entsorgung. Die Recyclingquote lag 2010 in Deutschland bei 63 Prozent; die restliche Abfallmenge wurde in Abfallverbrennungsanlagen (MVA) oder Kraftwerken thermisch entsorgt. Das Deponieren von unbehandelten Abfällen ist seit 2005 in Deutschland verboten. Am Institut für Technische Chemie (ITC) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) befasst man sich seit einigen Jahren mit dem Thema, inwieweit synthetische Nanopartikel bei der Müllverbrennung frei gesetzt werden oder nicht. Ziel dieser Untersuchung ist die Klärung der Frage, was mit synthetischen Nanopartikeln passiert, die während der thermischen Entsorgung von Nanomaterialien aus ihrer Matrix in das Abgas übergehen. | Copyright: | © Deutscher Fachverlag (DFV) |

| Quelle: | Nr. 05 - Mai 2016 (Mai 2016) |

| Seiten: | 4 |

| Preis: | € 0,00 |

| Autor: | Dr. Hanns-Rudolf Paur |

| Artikel nach Login kostenfrei anzeigen | |

| Artikel weiterempfehlen | |

| Artikel nach Login kommentieren | |

Europäische Rechtsvorgaben und Auswirkungen auf die Bioabfallwirtschaft in Deutschland

© Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie GmbH (11/2025)

Bioabfälle machen 34 % der Siedlungsabfälle aus und bilden damit die größte Abfallfraktion im Siedlungsabfall in der EU. Rund 40 Millionen Tonnen Bioabfälle werden jährlich in der EU getrennt gesammelt und in ca. 4.500 Kompostierungs- und Vergärungsanlagen behandelt.

Vom Gärrest zum hochwertigen Gärprodukt - eine Einführung

© Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie GmbH (11/2025)

Auch mittel- bis langfristig steht zu erwarten, dass die Kaskade aus anaerober und aerober Behandlung Standard für die Biogutbehandlung sein wird.

Die Mischung macht‘s - Der Gärrestmischer in der Praxis

© Witzenhausen-Institut für Abfall, Umwelt und Energie GmbH (11/2025)

Zur Nachbehandlung von Gärrest aus Bio- und Restabfall entwickelte Eggersmann den Gärrestmischer, der aus Gärresten und Zuschlagstoffen homogene, gut belüftbare Mischungen erzeugt. Damit wird den besonderen Anforderungen der Gärreste mit hohem Wassergehalt begegnet und eine effiziente Kompostierung ermöglicht.